(Hoch-)Leistungsfähige Organisationen erkennt man daran, dass sie Produkte und Dienstleistungen bei hoher Qualität zu attraktiven Preisen am Markt anbieten und damit echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen. Sind sie zudem innovativ, vielleicht sogar marktprägend, behandeln ihre Mitarbeitenden gut, agieren umweltbewusst, gesellschaftlich verantwortlich und wachsen dabei profitabel, dann kommen wir der Definition einer Hochleistungsorganisation schon sehr nahe.

Interessanter ist jedoch die Frage, wie solche Unternehmen das erreichen. Natürlich hängt das stark vom jeweiligen Markt und Industriezweig ab. Seit Beginn der Digitalisierung haben sich die Rahmenbedingungen branchenübergreifend, aber grundlegend verändert. Digitale Champions mit datenbasierten, teils disruptiven Geschäftsmodellen verschieben Wettbewerbsgrenzen. Die technologische Entwicklung hat die Machtposition der Endkunden gestärkt, die Markttransparenz erhöht und die Wertschöpfung von Produkten hin zu Dienstleistungen, von Hardware zu Software verschoben.

Mit der rasanten Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) – insbesondere der Generativen KI (GenAI) – steht nun ein weiterer Technologiesprung an. KI verändert die Art, wie Wissen generiert, geteilt und genutzt wird, und wird damit zu einem zentralen Enabler für Innovation, Entscheidungsqualität und operative Exzellenz. Das Innovationstempo steigt weiter, während Vorhersagbarkeit und Stabilität abnehmen.

Umso erstaunlicher ist es, dass viele Unternehmen noch immer so arbeiten, als hätte sich seit dem Industriezeitalter nur wenig verändert: Belegschaften sind in kleinzelligen, teils starren Strukturen organisiert, Entscheidungsprozesse sind zäh, Transparenz ist gering, und Bereichsinteressen dominieren. Mitarbeitende führen aus, was Führungskräfte entscheiden, der Kunde spielt nur punktuell eine Rolle.

Wenn Fachkräfte rar sind und der Arbeitsmarkt gut ist, gehen die ersten Leistungsträger – sei es aus Unzufriedenheit oder weil andere Organisationen attraktiver sind. Kommen neue Wettbewerber, technologische Sprünge oder Versorgungsprobleme hinzu, geraten viele Unternehmen schnell an die Belastungsgrenze: Sie werden langsam, die Kundenzufriedenheit sinkt, Qualität und Motivation leiden, und eine Abwärtsspirale beginnt.

Heute zählen mehr denn je Geschwindigkeit, Innovationsfähigkeit und Anpassungsvermögen – und die Bereitschaft, Veränderung als Daueraufgabe zu verstehen. KI kann hier zum entscheidenden Hebel werden, wenn sie als Werkzeug zur Entlastung, Beschleunigung und besseren Entscheidungsfindung eingesetzt wird. Sie unterstützt Teams bei der Analyse, Ideenfindung, Kommunikation und Automatisierung repetitiver Aufgaben – und schafft damit Raum für Kreativität, Interaktion und Lernen.

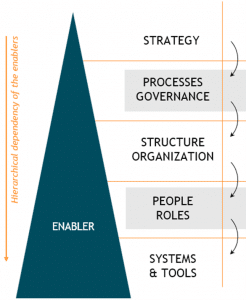

Es gibt fünf zentrale Felder, auf die das Management direkt Einfluss nehmen kann:

- Vision und Strategie

- Prozesse und Governance

- Organisation und Struktur

- Menschen und ihre Rollen

- Technologie und IT

Diese fünf „Enabler“ wirken stark miteinander und folgen einer logischen Rangfolge von oben (1) nach unten (5). Zwei Beispiele zeigen, wie wichtig ihr Zusammenspiel ist:

Beispiel 1:

Bei Problemen wird gern schnell umorganisiert (3) – in der Hoffnung auf schnelle Wirkung. Das kann funktionieren, wenn gleichzeitig auf die Menschen und ihre Rollen (4) geachtet und sowohl Prozesse (2) als auch IT (5) auf die neue Struktur abgestimmt werden. Fehlt diese Synchronisierung, wird das Problem meist nur verlagert. KI-gestützte Analysen können hier helfen, Organisationsstrukturen und Prozessabhängigkeiten frühzeitig sichtbar zu machen – und damit Umorganisationen fundierter zu gestalten.

Beispiel 2:

In vielen Unternehmen existiert eine über Jahre gewachsene IT-Landschaft mit Insellösungen, Workarounds und Medienbrüchen. Menschen halten das System am Laufen – oft mit hohem Aufwand. Stehen dann größere IT-Veränderungen wie Cloud-Migrationen an, zeigt sich oft, dass Prozesse (2) und IT (5) nicht sauber aufeinander abgestimmt sind. Hier kann KI – insbesondere durch automatisierte Prozessanalysen oder semantische Datenintegration – Transparenz schaffen, Schwachstellen identifizieren und komplexe Modernisierungen beschleunigen.

Hochleistungsorganisationen beginnen beim Markt und den Kunden. Sie leiten daraus ihre Strategie (1) ab, gestalten die Prozesslandschaft (2) entsprechend und passen erst dann Aufbauorganisation (3), Rollen (4) und Technologie (5) an.

Sie nutzen KI in all diesen Schritten gezielt: zur Auswertung von Marktdaten, zur Modellierung von Szenarien, zur Prozesssimulation oder zur Verbesserung der internen Kommunikation. KI wird damit nicht Selbstzweck, sondern integraler Bestandteil strategischer und operativer Exzellenz.

Allen Hochleistungsorganisationen gemeinsam ist eine klare Vision und hohe Kundenzentrierung. Sie wissen genau, was notwendig ist, um Kundenzufriedenheit und geschäftlichen Erfolg sicherzustellen – manche schaffen sogar neue Kundenbedürfnisse und prägen Märkte aktiv.

Damit das gelingt, müssen die fünf Enabler so gestaltet sein, dass sie Innovationskraft, Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit ermöglichen. Neben einer klaren und kommunizierten Strategie (1) braucht es schlanke, agile Prozesse (2), eine flexible Aufbauorganisation (3), klare Rollen mit Ende-zu-Ende-Verantwortung (4) sowie eine IT (5), die all dies konsequent unterstützt. KI kann hier in allen Bereichen produktive Beiträge leisten – etwa durch prozessbegleitende Assistenzsysteme, datenbasierte Steuerung oder die Generierung von Wissen in Echtzeit.

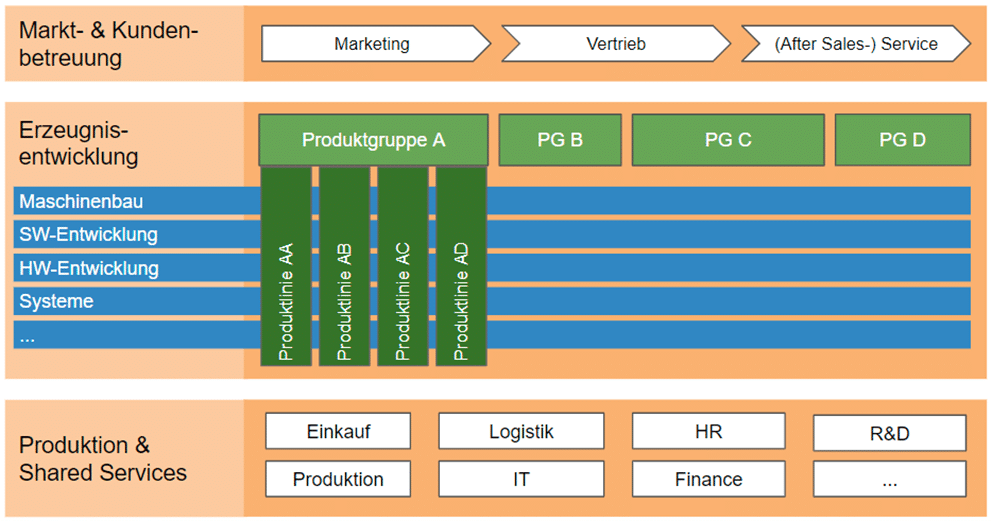

Von zentraler Bedeutung ist die Aufbauorganisation (3) und die wertschöpfenden Prozesse (2), die zweierlei leisten müssen:

Einerseits kundenzentriert, schnell und innovativ Ergebnisse liefern (z. B. in Entwicklung, Marketing und Vertrieb), sowie andererseits effizient und prozessorientiert standardisierte Abläufe sicherstellen (z. B. in Produktion, Logistik, Finance).

Die Herausforderung besteht darin, einen Rahmen zu schaffen, der beides ermöglicht – agile Dynamik und operative Stabilität. Solche hybriden Organisationen bestehen meist aus vier Bausteinen:

- Funktionale Einheiten sichern Exzellenz und Weiterentwicklung der Kernkompetenzen.

- Lean-agile Einheiten arbeiten markt- und kundenorientiert in interdisziplinären Teams.

- Shared Services verbinden beide Welten, intern oder extern.

- Spine sorgt für Strategie, Führung und Synergien.

KI kann in diesem hybriden Modell wichtige Verbindungsfunktionen übernehmen: Sie vernetzt Wissen zwischen Einheiten, erkennt Muster in Kunden- oder Prozessdaten und unterstützt die Synchronisation von Zielen und Ergebnissen. Generative KI-Systeme etwa können Projektteams bei der Wissensaufbereitung, Dokumentation oder Kommunikation mit Stakeholdern unterstützen – und damit Reibungsverluste verringern.

Der Wandel hin zu Hochleistungsorganisationen verlangt auch ein neues Führungsverständnis. Vertrauen, Transparenz, Eigenverantwortung und Konsequenz werden erfolgskritisch. Führung verschiebt sich vom Entscheiden zum Ermöglichen. KI kann Führungskräfte dabei unterstützen – etwa durch fundierte Entscheidungsgrundlagen, automatisierte Reports oder Feedbackanalysen –, ersetzt sie aber nicht. Im Gegenteil: Der menschliche Faktor gewinnt an Bedeutung, weil er den ethischen, kulturellen und strategischen Rahmen vorgibt, in dem KI sinnvoll wirken kann.

Auch wenn solche Transformationen anspruchsvoll sind und einen langen Atem erfordern, zeigen Unternehmen, die konsequent diesen Weg gehen, beeindruckende Erfolge. Entscheidend ist, den Wandel als stetigen Prozess zu begreifen – datenbasiert, lernorientiert und menschenzentriert. Eine dauerhafte Stabilisierung in einem festen Zielzustand wird es kaum mehr geben, dafür verändert sich Wirtschaft und Gesellschaft zu schnell.

KI – insbesondere GenAI – verändert nicht, was eine Hochleistungsorganisation ausmacht, wohl aber, wie sie entsteht und sich weiterentwickelt. Entscheidend bleibt die Fähigkeit, Technologie, Prozesse, Menschen und Führung in Einklang zu bringen – und das Lernen in den Mittelpunkt zu stellen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Künstliche Intelligenz Organisationen helfen kann, Leistung, Agilität und Innovationsfähigkeit zu verbinden, sprechen Sie uns gerne an.

Über den Autor

Rüdiger Schönbohm ist Partner der TCI und Experte für (agile) Organisationsentwicklung. Seine Arbeit fokussiert sich auf Fragen der strategiegeleiteten Weiterentwicklung von Organisationen, meist im lean-agilen Kontext. Er verfügt über 20+ Jahre Führungserfahrung in globalen Unternehmen der Automotive- und Consumer-Industrie und arbeitet seit vielen Jahren als Management-Berater, Projektmanager und agiler Coach.

Quelle Coverbild: © Summit Art Creations | Adobe Stock